宮崎県美郷町の三大祭りの1つ御田祭(おんださい)は、牛馬や御神輿が神田の中で泥しぶきをあげて整地するんですが、その泥しぶきを観客が浴びて喜ぶという楽しいお祭りです(笑

特にカメラマンは、精密機器を扱うので泥しぶきをカメラにかからないようハラハラドキドキしながら撮影することになるお祭りです。

また、フォトコンテストによって全国的に知られているお祭りで、多くのカメラマンが集まってくるお祭りでもあるので、この記事を読んで是非予習をした方がいいですよ~(笑

1 御田祭概要

御田祭は、宮崎県美郷町の田代神社で平安時代から約千年続いていると言われている伝統的な田植え祭り(農耕神事)です。

豊作と無病息災を願って行われるお祭りで、牛馬による整地、青年や幼稚園生から小学生生徒が御神輿を担いで練り歩き、最後に大勢の早乙女さん達が平安時代の歌謡「催馬楽(さいばら)」に合わせて田植えを行います。

お祭りが始まる前、日陰山(地元の人は権現山と呼ぶようです。)に雲がかかる様子が清々しく感じます。

馬の乗り手や関係者の方々が参拝したり、牛馬の待機などを間近に見ることができました。

朝8時から神事、田植唄披露や神楽奉納などから始まります。

9時頃から牛馬入れが随時行われます。

私が10年以上前にこのお祭りの写真撮影に挑んだ際には、馬だけで4~5頭いたのですが町外から借りて祭りを行っていたそうです。ここ最近は、町内の方が2頭飼うこととしたようです。おそらく、町内で飼われている2頭が参加されたものと思われます。

牛馬が駆け回る時にあがる泥しぶきを浴びると、無病息災の御利益があるといわれています。

子どもみこし入れは、なんとも可愛くほのぼのします。

御神幸行列!?っていうのでしょうか?

青年みこし入れ

早乙女さん達による田植え

2 田代神社(御田祭会場)

神社の歴史は今から約1,000年ほど前、日陰山にむかって犬の遠ぼえが七日七夜も続き、山頂に不思議な光が輝きました。そこで掘ってみると鋤の先が出てきたので、それをご神体として、1032年に創建されました。当初は霧島神社と呼ばれていましたが、明治41年に田代神社と改称され、現在に至ります。

日向市から椎葉村へ向かう国道327号線を使って車を走らせ、西郷発電所1号機の手前のT字路を左折して美郷町役場方面へ国道388号線に入ります。

美郷町役場やまからんやというメチャクチャ美味しいホルモン定食屋を通り過ぎてすぐの田代神社がお祭りの会場となります。

Googleマップでは、「美郷町 田代神社」や「御田祭会場」で検索するとヒットします。

なお、お祭りの際の駐車場は、田代神社内には駐車できません。

美郷町役場の御田祭情報から駐車場情報を仕入れておくと安心できます。

役場の職員駐車場や総合グラウンドといった周辺の施設の駐車場が利用できます。

【ご社殿と鳥居】

【御祭神】

日子火々出見命(ひこほほでみのみこと)

国常立命(くにのとこたちのみこと)

大山祇命(おおやまつみのみこと)

事代主命(ことしろぬしのみこと)

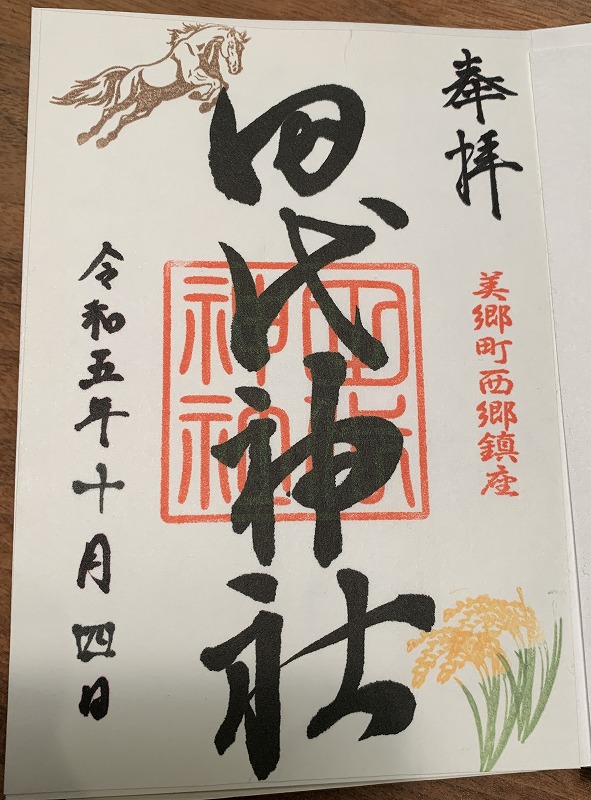

【御朱印】

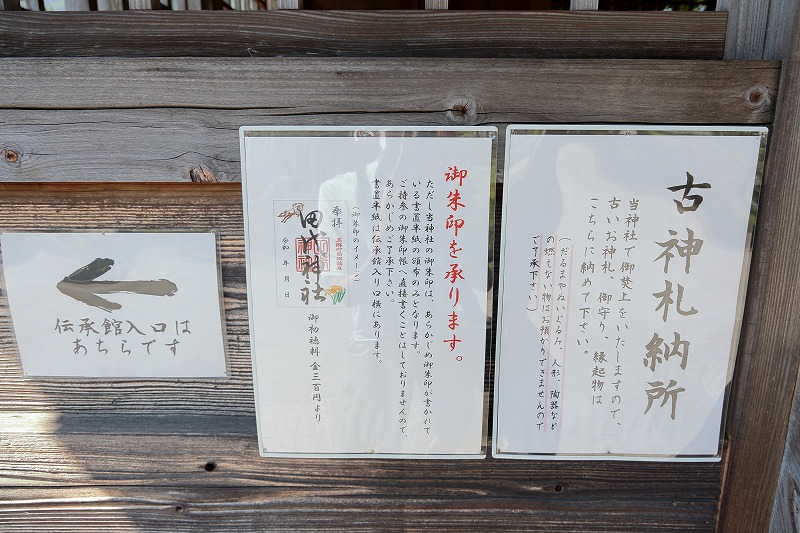

御朱印は、ご社殿の隣の建物に書置きが置いてあります。

お祭りの当日も書置き分のみで御朱印帳の直接記入はありませんでした。

お祭りの際は、早く買わないと無くなってしまうので注意が必要です。

私は、お祭り終了後に入手しようとしましたが無くなっていました。

【実りの季節の御神田】

3 見どころ

牛馬入れの馬と乗りての駆け引きが見ていて面白いですし、写真の撮影のし甲斐があります。

また、観客の応援も「(写真を撮りやすいように)ここで落馬しろー」というヤジ的なものから「がんばれー」との純粋な応援もあって様々で楽しいです。

青年のみこし入れも全員が泥に浸かるまで行われるので見ていて楽しいです。

4 カメラマンの持参必須アイテム

その① 傘。最前列で写真撮影するなら必須アイテムです。

尋常じゃない泥しぶきからカメラを守るため、絶対に持っていきたいアイテムです!

その② ポータブルチェア。持ち運びができる小さな椅子があると最高です。

椅子がないとずーっと中腰の体勢を維持する必要があり結構つらいです。

ポジション取りに必要ですが、余り大きすぎても周りのひんしゅくを買うことになるので、できるだけコンパクトなものを持っていきたいですね。

その③ 早起きするやる気。もし、御田祭をしっかりと撮影するならば、観客が多いので田んぼの最前列で撮影するのに早起きして

5 まとめ

馬が泥しぶきをあげながら神田を駆け巡る様子や青年たちのみこしを担いで駆け巡る様子は迫力があり、写真の被写体として最高です。

また、写真を撮影しなくても一連のお祭りの内容は雰囲気を含めて大変興味深く面白いものです。全国的にも珍しいお祭りではないかと思います。

一度は足を運んで実際に皆さんの目で見て、体験してもらいたいお祭りです。

この記事へのコメントはありません。